- Home

- Kirchenführer St.Marien

- Friedensgebet

- Eine Gemeinde baut Kirche

- Glaubensausdruck und Raumgestalt

- Das Heilige ist nicht virtuell

- Die Autoren

- Der Künstler Klaus Simon

- Der Architekt Bruno Braun

- Pfarrei St. Ansverus

- Kommunion mit Brot und Wein

- Maria - Hilfe der Christen

- Illumination Gregor Linßen

- Galerie

- Erfahrung mit Communioräumen

- Wandlungen - über die Kunst von Klaus Simon

- Links zu Communioraum

- Frauengerechte Liturgie

- Warum wir aufhören sollten die Kirche zu retten

- 7 Stationen - Wege des Kreuzes, Wege des Leidens

- Corona

"Mir liegt daran, dass deutlich wird, wo die Arbeiten - im wahrsten Sinne des Wortes - herstammen. Dadurch wird eine Skulptur ehrlich. Gerade für einen Kirchenraum, in dem es um das Heiligste geht, gibt es nichts Wichtigeres als Ehrlichkeit." Klaus Simon

Leben

Klaus Simon begann 1969 sein Studium an der Fachhochschule für Kunst und Design in Köln, anschließend studierte er Kunstgeschichte und Philosophie in Bonn. Von 1976 bis 1982 besuchte er die Düsseldorfer Kunstakademie. Seit 1982 arbeitet Simon als freier Bildhauer.

Von 1983 bis 1986 hatte er einen Lehrauftrag für Bildhauerei an der Kunstakademie in Düsseldorf. 1984 erhielt er ein Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn. Als ordentliches Mitglied des Deutschen Künstlerbundes beteiligte sich Klaus Simon an den DKB-Jahresausstellungen 1993 (im Dresdner Albertinum) und 1994 (im Mannheimer Technoseum).[1] Von 1991 bis 1995 war Klaus Simon Lehrbeauftragter am „Institut National Supérieur des Arts et de l’action culturelle“ in Abidjan (Elfenbeinküste).[2]

Simon lebt und arbeitet in Krefeld.

Werk

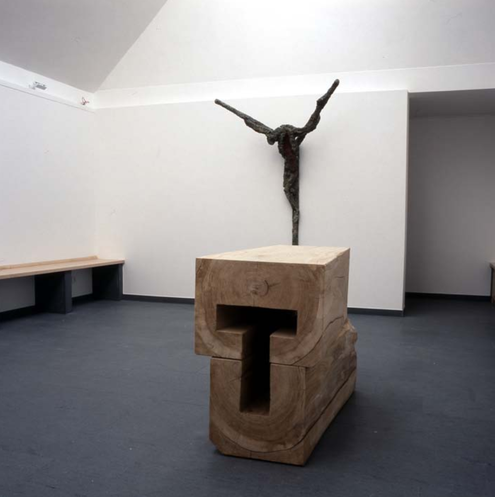

Simon arbeitet mit Stein und Holz. Als Grundstoff seiner meisten Arbeiten wählt er Bäume, die umgestürzt oder geschädigt sind.

„In seinen Holzskulpturen macht Klaus Simon unmittelbar sinnlich erlebbar, was es mit der Krise des menschlichen Verhaltens zum Leben auf sich hat. Ein Baum, der zum Altar wird, hat mit diesem Verständnis von Natur und Skulptur zu tun. Das Opfer, am Altar in geistiger Weise begangen, verwirklicht sich hier ganz unmittelbar.“

So schuf er zum Beispiel 2009 den neuen Volksaltar im Gmünder Münster aus einer 150 Jahre alten Roteiche. Der Altar als Ort der Eucharistie und der Ambo als Ort des Wort Gottes bilden bei diesem Entwurf eine Einheit, da der Ambo in Kreuzform, dem ausgesägten Kreuz des Altares entspricht. Nicht nur Altar und Ambo, sondern das gesamte Werk ist eine Einheit, da auch die Kredenz und die Sedilien vom gleichen Baum stammen.

Im Sommer 2011 gestaltete der Künstler die neuen Prinzipalien für die Namen-Jesu-Kirche aus der 300 Jahre alten Dicke Eiche, einem Naturdenkmal, das am 27. Dezember 2010 im Kottenforst umgestürzt war. Klaus Simon durfte hiervon einen Abschnitt von 1,5 m Länge verwenden. In einem Waldatelier beim Standort der Dicken Eiche, am Jägerhäuschen, schuf er daraus Altar, Ambo, Osterkerzenständer und die Kathedra, den Bischofsstuhl.(Quelle: Wikipedia)

Klaus Simon: .... ein Raum bleibt, der begehbar ist, wo man hineinkommt und der wirklich im Sinne eines Gesamtkunstwerks eine Aussagekraft hat. Das System in einem Museum besteht ja heute gerade darin, dass man jedem Künstler einen Saal zur Verfügung stellt. Wenn man so will, bekommt jeder Künstler da eine eigene Kapelle. Jeder Künstler begreift, dass das etwas ganz Besonderes ist, wenn er einen, wenn auch kleinen Raum, stimmig hinterlassen kann. Das müssen keine großen Räume sein. Die Kirche müsste sich noch stärker darauf konzentrieren, nicht nur große, sondern auch kleine Räume zu bauen und als Gesamtkunstwerke zu gestalten, die dann von innen her wirken. Ein solcher Raum gelingt, wenn von den Fenstern bis zum Altar alles eine Sprache spricht und eine Einheit wird - ohne dass es allerdings einfach nur glatt und schick werden darf. (Quelle: Mehr als Glaubensinnenausstattung, Herder Korrespondenz)

Klaus Simon: „Der Baum in seiner Versehrtheit, als gewachsenes Holz ist für mich der Ausgangspunkt. Die geeigneten Bäume sind meistens gigantisch groß und überaltert. Sie sind nur stehen geblieben, weil sie Naturdenkmale waren, die für die Holzwirtschaft völlig uninteressant sind. Ich bekomme einen solchen abgestorbenen Baum, und wenn es geht, fotografiere ich ihn noch stehend und dann wird er langsam in einem Prozess zu einer Skulptur transformiert. Wenn man eine Figur in einem solchen Stück Holz gründen will, muss man sich schon genau überlegen, wie man sie in diesem Baum-Torso einrichten kann. Aber wenn es gelingt, erhält man eine doppelte Aussage: Im Zentrum bleibt der Baum, der eine Biographie hat, und dieses gelebte Leben schlägt sich in der Gestalt nieder. Gerade die Risse und Verformungen sprechen von der Lebenszeit.“ (Quelle: Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität Marburg)

Klaus Simon - Dokumentationen - im Video

Klaus Simon erläutert seine künstlerische Arbeit - 2020

Klaus Simon bei seinem künstlerischem Schaffen - 2011- ein Altar entsteht

Klaus Simon erläutert sein Werk im "Quellpunkt" - Katholisches Hochschulzentrum Aachen

Klaus Simon - in der Dokumentation des Oscar Romero Hauses Oldenburg

Nach der Kölner Altarskulptur entstanden weitere : in der Kapelle der Katholischen Akademie in Weingarten, in dem Bildungshaus der Jesuiten »Hoheneichen« in

Dresden, in der Namen Jesu Kirche in Bonn, in St. Marien in Ahrensburg und in Heiligkreuz in Osnabrück. Nie ist es zu einer seriellen Ausführung eines Themas gekommen, sondern immer hat sich

Simon auf die sehr spezifischen Bedingungen und Umgebungen der jeweiligen Räume und Situationen eingelassen. Immer stehen seine Altäre in einer engen Korrespondenz zu seinen sonstigen Arbeiten,

wie sie inzwischen in bedeutenden Museen und Sammlungen zu finden sind. Charakteristisch sind die rohe Behandlung des natürlichen Holzes, die Wucht der geradezu physisch erlebbaren Massivität des

Blocks und die gleichwohl höchst präzise gesetzte Maßlichkeit der Verhältnisse der Gesamtform wie seiner Ausschnitte. Quelle: Wandlungen - Zeichen von Tod und Auferstehung, Th.

Sternberg

Klaus Simon - Arbeiten im Kirchraum

Der Altar "Ulmensterben" von Klaus Simon steht im Altarraum der Kapelle Kind Jesus in Aachen, dem Mutterhaus der Kongregation der Schwestern vom armen Kind Jesus. Die Kirchengemeinde in Ahrensburg ist seit Jahrzehnten mit den Schwestern der Niederlassung der Kongregation in Bogotá, Andrés Fey, verbunden und unterstützt ihre Arbeit über das

Über die Kunst von Klaus Simon schließt sich wundersam das Zeichen der Communio.

"Die Geschichte der Passion wird bis in unsere Zeit fortgeschrieben."

Klaus Simon (Juli 2016)

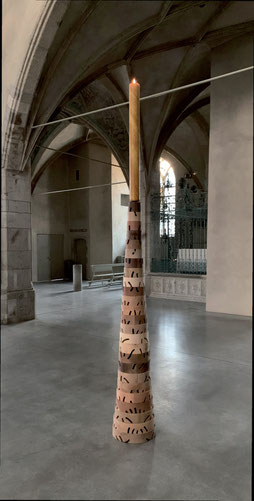

EINZIG EDLES HOLZ

UNTER AL LEN BÄUMEN. Venantius Fortunatus

Ostern feiert den Sieg des Lichts über das Dunkel des Todes. In der Osterliturgie wird eine kostbare Kerze aus Bienenwachs zum Symbol für den auferstandenen Gekreuzigten. Die Osterkerze

weist als leuchtende Säule den Glaubenden den Weg durch die Finsternis der Zeiten: „Die Nacht wird hell wie der Tag“ (Exsultet).

Seit der Spätantike kommt der Osterkerze, die 50 Tage bis zum Pfingstfest brennt, ein prominenter Platz in Gottesdienst und Kirchenraum zu: Der Osterleuchter.

Durch die Jahrhunderte liturgischer und künstlerischer Entwicklung erfährt der Osterleuchter immer wieder herausgehobene Gestaltungen. Die siegreiche Dimension wird nach antikem Vorbild als

Triumphsäule umgesetzt. Seit dem frühen Mittelalter wird der Lebensbaum zum Gestaltungselement als Gegenbild zum Holz des Kreuzes. Diese Symbolik greift die Inschrift und Ausführung des berühmten

Osterleuchters (um 1180) der Römischen Basilika Sankt Paul vor den Mauern auf: Der reliefverzierte Leuchter stellt einen Baum dar, an dessen Spitze die Osterkerze als Blüte hervorsprießt. 2020

ist der Osterleuchter der Kunst-Station Sankt Peter Köln die zwei Meter hohe Turmskulptur mit dem Titel Stammbaum des Krefelder Bildhauers Klaus Simon (*1949). Der Künstler verarbeitet

unterschiedliche Hölzer aus verschiedenen Erdteilen, die er im Laufe seines Schaffens gesammelt hat. Die Vielfalt der Hölzer steht für die botanische Evolution und die Diversität der Arten. Die

25 Elemente sind unter anderem aus Platane, Eiche Ahorn, Lärche, Mahagoni, Wenge und diversen Obstbäumen. Die Holzscheiben mit ihren Einkerbungen sind pyramidal aufeinandergeschichtet und

erinnern an die Urform von Grabmonumenten.

Darüber erstrahlt das Licht der Osterkerze.

Der Osterleuchter von Klaus Simon kann auch als Anspielung auf die Kreuzhymnen des Venantius Fortunatus, entstanden um 569, gelesen werden. Der poetische Text besingt in antithetischen Bildern

die lebensspendende Kraft des todbringenden Kreuzesholzes: „Unter allen Bäumen bist du der einzig edle“, aus dem Leben sprosst. Der am Kreuz gescheiterte Gottesknecht „herrscht vom Holz herab“

als Licht des Lebens.

Stephan Kessler / Guido Schlimbach Kunststation St. Peter Köln

Klaus Simon - Projekte im CJG Haus St. Gereon

Entwurzelt

Klaus Simon über das Projekt:

In drei Teilen, Wurzelballen, Stamm und Krone, liegt die Esche nun am Boden. Jeder ihrer Teile auf seine Weise ein Torso.

Das Atelier war am Anfang einer Wippe gleich, ein Ausbalancieren der Zwischenräume zwischen den Kindern und mir und den Möglichkeiten, Stamm und Krone zu verwandeln.

Ich säge aus dem Stamm der Esche eine Skulptur, die man betreten kann. Eine Skulptur, in die man hineingehen soll, die Fenster nach außen hat, in der man selbst geborgen ist und doch Spielraum hat.

Im Spätsommer findet nach der Fertigstellung der Skulptur eine abschließende Aufführung mit allen Puppen statt. Die Kinder spielen mit ihren eigenen Puppen, sitzen auf den liegenden Baumskulpturen, und jeder hält eine Stockpuppe wie ein zweites Ich als Zepter vor sich.

Es ist dunkel geworden, und nur in der stehenden, auseinander gerückten Baum-Skulptur brennt Licht. Die zeichenhaften Öffnungen leuchten wie Bühnenfenster.

Mit kleinen Tierhandpuppen frage ich aus dem Baum heraus. Als Rabe und als Frosch richte ich mich an die Kinder, und diese sprechen durch ihre Stockpuppen. Die Tiere fragen nach dem Baum und die Kinder antworten, indem sie sich mit ihrer Stockpuppe vorstellen.

Zum Ende kommen wir an jenen Moment, den es nur im Zusammenspiel gibt. Keiner denkt mehr an die Skulptur. Man sitzt darauf, und das Leben ist in der Skulptur.

Das Projekt ist für mich eine Möglichkeit, als Bildhauer eine neue Sicht zu gewinnen und einen anderen Standpunkt einzunehmen.

Die Skulptur entsteht an einem Ort der Kinder. Im Zusammenleben und im Zusammenspiel verändert sich mein Denken und Handeln. In Bergheim lerne ich ein neues Maß kennen, das ich den Kindern

verdanke. Klaus Simon

Klaus Simon - Messgewänder für den Gottesdienst

Eine andere Möglichkeit, einfarbige Eintönigkeit zu vermeiden hat der Bildhauer Klaus Simon (Jahrgang 1949, lebt in Krefeld) entwickelt. Er druckt auf weißen Wollstoff einen monumentalen Hozschnitt, of in zwei oder drei Farben. Das Gewand bleibt weiß in "reiner Freude", aber nicht unbefleckt, sondern als Träger der liturgischen Farbe, die in Jahresringen alter Bäume erscheint. Wenn möglich druckt er die Kasel aus dem Holz des Baumstamms, aus dem er den Altar geschnitten hat. Auch eine Aktualisierung: Das Holz, das Spuren jahrhundertertalten Wachstums aufweist, wird von von neuem bewegt im liturgischen Handeln (Beispiele in den katholischen Akademien Weingarten und München). Einfarbigkeit - Eintönigkeit; Peter B. Steiner , in Bilder, Christ in der Gegenwart, Nr. 44/2019

Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com